So mucksmäuschenstill war es bisher in keiner Betriebsversammlung gewesen. Alle hielten den Atem an und zollten Peter Respekt für seinen Mut: Der traute sich was. Einfach zu fragen, woher denn die Annahmen aus dem Businesscase rührten. Und warum man andere Marktchancen dafür liegen lasse.

Während die Vorständin die Ujjayi-Atmung übte und dabei im Kopf eine Antwort formulierte, kam ihr der Stabs-Mitarbeiter Jan-Philipp zuvor: Sie wären nicht umsonst eine 18köpfige Business Development Einheit und er, Peter, könne sicher sein, dass alles sorgfältig abgewogen sei. Bei Detailfragen stünde Frau Ulucay aus dem Controlling mit Rat und Tat zur Seite, jetzt sei es aber erstmal Zeit für einen kleinen Imagefilm, Licht aus bitte und Ton an. Peter und sein Mut standen im Dunklen….

Wäre es nicht schön, man bräuchte bei euch gar keinen Mut?

Es gibt eine Menge Dinge, für die man innerhalb einer Organisation Mut brauchen kann: Abweichende Meinungen äußern etwa, vor allem wenn ranghöhere Personen im Spiel sind. Tabus ansprechen. Einen Konflikt anzetteln. Einen Fehler zugeben. Jemandem ein ehrliches Feedback geben. All das fällt leichter, wenn psychologische Sicherheit herrscht. Amy Edmondson skizziert diese als „die gemeinsam geteilte Überzeugung, dass die Arbeitsumgebung sicher genug ist, um soziale Risiken einzugehen.“ Es geht hier also um eine kulturelle Einschätzung und ein sorgfältiges Abwägen, was hier (nicht) geht. Herrscht eine hohe psychologische Sicherheit, braucht es also nicht mehr, sondern weniger Mut. In einer sicheren Arbeitsumgebung müsste man nicht staunen, wie mutig Peter mit seiner Frage war. Man würde auch nicht warten müssen, bis Peter sie stellt – jede/r könnte das tun und es gäbe wohl einen offenen Diskurs.

Soziale Risiken lauern an jeder Ecke.

Nur, warum ist dann die Rede von „sozialen Risiken“? Das hängt unter anderem damit zusammen, inwiefern man die eigene Zugehörigkeit aufs Spiel setzt. Wo es etwa zum guten Ton gehört, in Bezug auf neue Strategien Begeisterung und Aufbruchstimmung zu vermitteln, eckt die nachdenkliche Kritikerin leicht an. Und wo der Konformitätsdruck besonders hoch ist, fällt es schwerer, abweichende Meinungen zu äußern. Die Sozialpsychologie kennt den Begriff des „Gruppendenkens“: Je mehr Leute Meinung A äußern, desto schwerer fällt es, Meinung B zu sagen – wir Menschen schließen uns (oft unbewusst) der Mehrheitsmeinung an. Und „Mehrheit“ heißt nicht nur „zahlenmäßig überlegen“, sondern kann auch schlicht „die ranghöchste Person im Raum“ heißen.

Hinzu kommt: In jedem sozialen System herrschen verschiedenste, nur für Eingeweihte entzifferbare Spielregeln. Worüber man nicht spricht, obwohl es augenscheinlich ist. Wie man sich (nicht) verhält. Was als mutig gilt und was als naiv. Wie man sich Respekt verschafft. Diese Spielregeln und Dynamiken sind nur leider nichts, worüber man entscheiden könnte.

Appelle helfen niemandem.

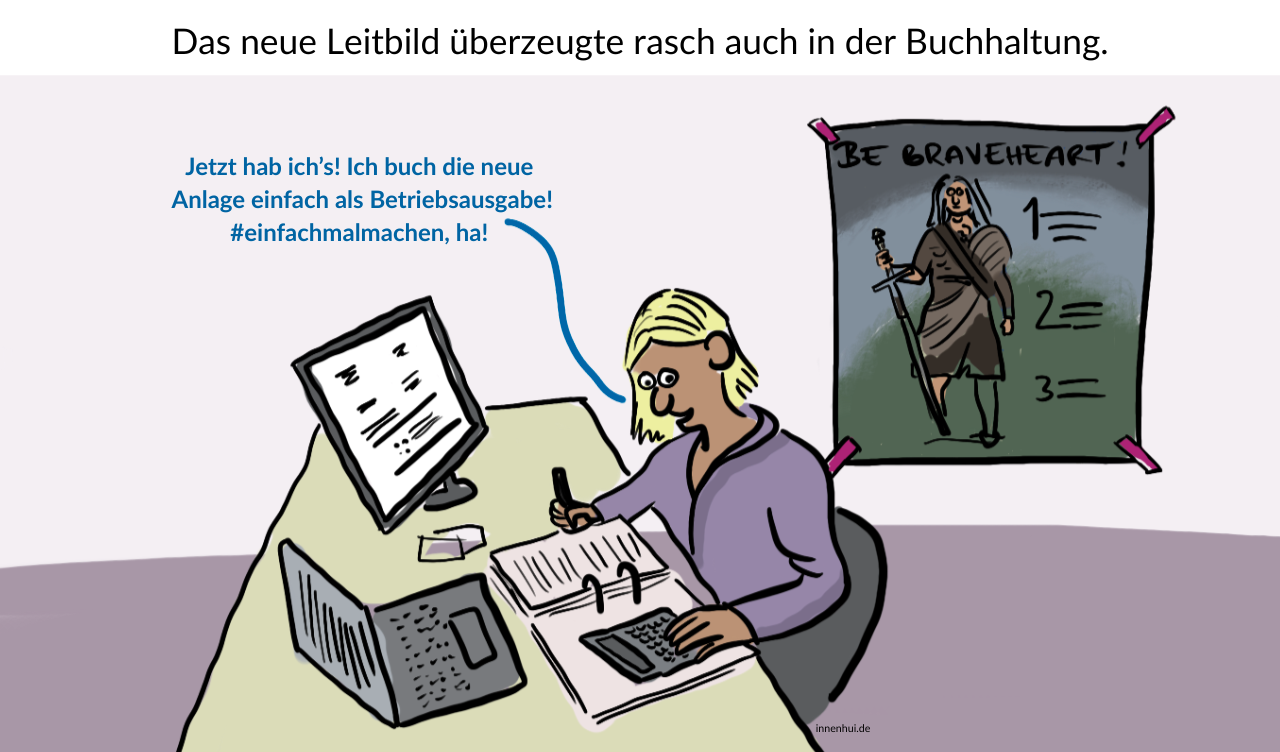

Wenn nun im Leitbild steht, dass Mut gewünscht ist, steht die Organisation gleich vor mehreren Herausforderungen: Was genau ist Mut bei uns? In welchem Umfang ist er gewünscht, wann fängt Leichtsinn an? Wer das genau klären will, müsste ein dickes Handbuch mitgeben – und greift immer noch zu kurz. Bleibt also nur der allgemeine Appell und das Prinzip Hoffnung.

Dass Appelle nicht helfen, lässt sich oft beobachten, doch woran liegt das? Stell dir vor, die Unternehmensspitze entscheidet heute, alle mögen bitte ab sofort transparent all ihr Wissen teilen. Ein nachvollziehbarer Wunsch, oder? Nur leider sind möglicherweise die geheimen Regeln des Spiels ganz anders gelagert: Teamleiterin Bahar aus dem Kundenservice hat die Deutungsmacht über bestimmte Informationen – was ihr hilft, sich gegenüber Ansprüchen von anderen Abteilungen zu behaupten. Bernd dagegen kontrolliert die wichtigsten IT-Ticket-Prozesse. Wer gut mit ihm kann, wird bevorzugt behandelt. Im Gegenzug bekommt er die Informationen zu Projekten, die noch keiner offiziell verkünden darf. Würden Bernd und Bahar ab sofort all ihr Wissen teilen, wären diese Vorteile futsch. Und hinzu kommt: Es gibt keine absolute Transparenz – welches Wissen wann wie und wo wichtig wird, entscheidet der Kontext. Und mit „Mut“ ist es genauso.

Erfolgreiche Veränderung braucht den lebendigen Diskurs.

Was aber, wenn ihr trotzdem an einigen Stellen mehr Mut braucht? Zum Beispiel im Feld „Entscheidungen unter Unsicherheit treffen“? Dann wäre das eine ganz konkrete Veränderung, die ihr angehen könnt: In einem bestimmten Themenbereich die Entscheidungsfindung zu ändern.

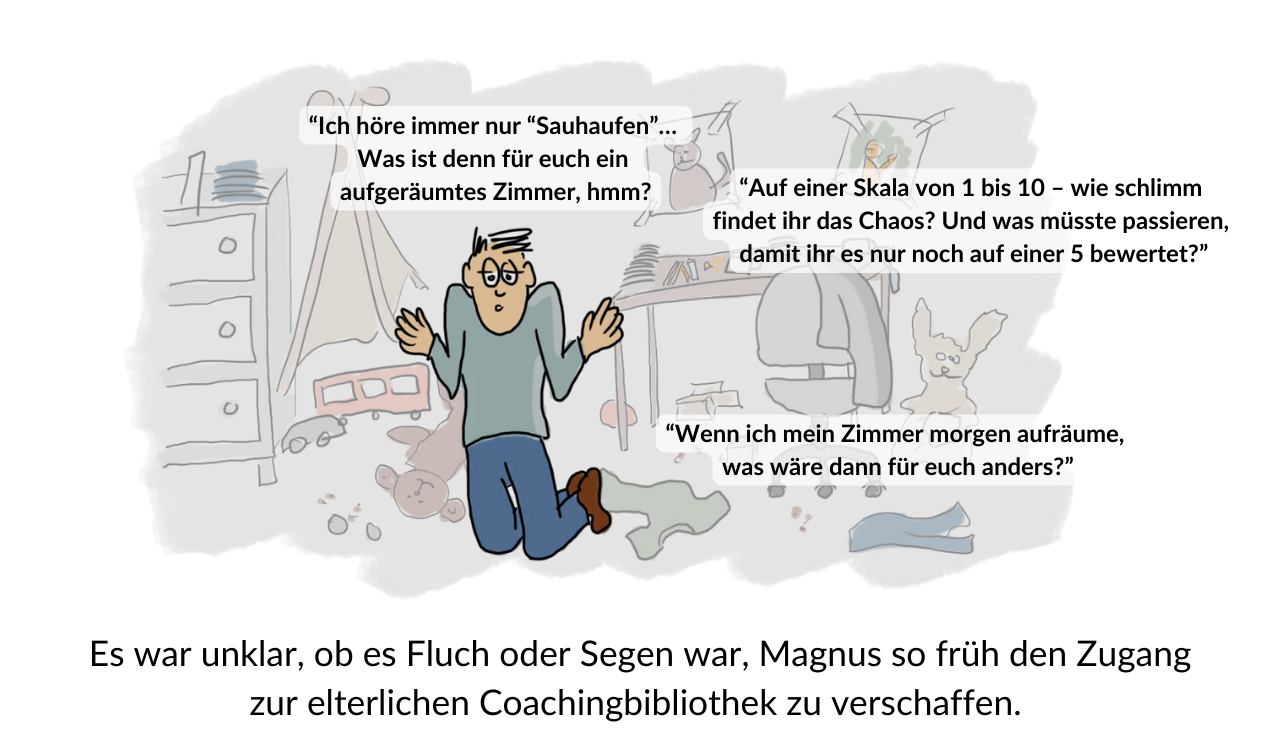

Die Crux dabei: Damit Neues in einem sozialen System anschlussfähig wird, müssen verschiedene Hürden genommen werden. Neue Ideen, Abläufe, Strategien, Produkte oder eben Methoden müssen die Chance bekommen, angezweifelt zu werden. Erst dann können die einzelnen Menschen sich die neuen Gedanken wirklich zu Eigen machen. Lässt eine Organisation das partout nicht zu, kommt es schnell zu Zynismus oder enormen schauspielerischen Leistungen.

Das Beste, was ihr also tun könnt: Diskurse als Meinungsbildung nicht nur zulassen, sondern sogar bewusst anzetteln! Durch Workshops, in Meetings, aber auch in Einzelgesprächen.

Soziale Bestrafungen haben viele Gesichter – 7 gefährliche Fallen für Führungskräfte

Du bist Führungskraft? Dann vermeide versehentliche soziale Sanktionen! Stell dir vor, du bringst eine Veränderung ein und willst endlich loslegen. Und nun trägt jemand aus deinem Team leicht patzig einige Bedenken vor. Vielleicht ärgerst du dich ein klitzekleines bisschen – schließlich wirst du nicht nur ausgebremst, sondern hast auch Sorge, die anderen Teammitglieder würden gleich angesteckt. Jetzt solltest du aufpassen, dass du nicht in eine der folgenden Fallen tappst:

- Mikro-Agressionen und symbolisches De-Validieren

Es geht ganz schnell: Dein Mitarbeiter sagt etwas, du rollst mit den Augen oder wischst das Gesagte mit einem flotten Spruch beiseite. Was der betroffene Mitarbeiter spürt: Ich bin mit diesem Beitrag hier nicht gewünscht. Was die Zuschauer lernen: Oh, so kommt man hier nicht an – besser man sagt nix. - Ausschluss aus Kommunikationsräumen:

Du denkst: „Das Meeting bringt ihm gerade sowieso nichts“ – und lässt ihn beim nächsten Mal weg. Oder du startest einen neuen Chat-Kanal ohne ihn, weil die letzten Diskussionen so mühsam waren. Was der betroffene Mitarbeiter spürt: Ich gehöre nicht mehr dazu. Was die Zuschauer lernen: Wer aneckt, wird leise abgemeldet. - Informationsfilter & „Last-Minute-Briefings“:

Du leitest relevante Infos verspätet oder gar nicht weiter – vielleicht aus Zeitgründen, vielleicht aber auch, weil du die Diskussion mit dem (für dich anstrengenden) Mitarbeiter unbewusst meidest. Was der Betroffene spürt: Ich kann mich nie richtig vorbereiten, komme immer ins Schleudern. Was die Zuschauer lernen: Wer zu viel hinterfragt, bekommt weniger Unterstützung. - Karriereknick durch Projektentzug:

Du überlegst: „Das letzte Projekt war schon stressig für ihn – vielleicht besser, jemand anderes bekommt diesmal die Verantwortung.“ Was der Betroffene spürt: Ich bekomme keine Entwicklungschance mehr. Was die Zuschauer lernen: Wer anstrengend wirkt, wird nicht mehr gefördert. - Performancedruck als Bestrafung:

Nach der letzten Auseinandersetzung möchtest du sichergehen, dass alles sauber läuft – also kontrollierst du mehr, setzt engere Ziele. Nicht als Strafe, sondern „zur Sicherheit“. Was der Betroffene spürt: Ich werde klein gemacht. Was die Zuschauer lernen: Wer widerspricht, verliert Vertrauen. - Unterforderung mit langweiligen Aufgaben:

Du denkst: „Nach der letzten Diskussion will ich gerade erstmal Ruhe – ich geb ihm was, das klar umrissen ist und wenig Konfliktpotenzial hat.“

Was der Betroffene spürt: Ich werde kaltgestellt. Was die Zuschauer lernen: Wer unbequem ist, bekommt langweilige oder schwierige Aufgaben. - Entzug von Anerkennung:

Du hast das Bedürfnis, gerade nicht wieder diese eine Person in den Mittelpunkt zu stellen – es soll „nicht schon wieder um sie gehen“. Also lobst du andere.

Was der Betroffene spürt: Meine Leistung ist egal. Was die Zuschauer lernen: Wer nervt, wird ignoriert.

Die fieseste Falle liegt hier in den Mikro-Agressionen, die du unbewusst aussendest. Sie werden nicht nur von einem Betroffenen, sondern vom ganzen Team gesehen – und laden andere Dinge plötzlich aus Sicht deines Teams erst mit Bedeutung auf. So kommt es, dass Dinge, die aus deiner Sicht gar nichts miteinander zu tun haben, in einen Topf geworfen werden. „Seit die Kollegin gewagt hat, die Idee des Chefs zu kritisieren, wird sie kleingehalten“ ist so ein Narrativ. Je mehr davon im Raum ist, desto schwerer wird es für dich, das Vertrauen zurück zu gewinnen.

Über die Rolle von Held*innen in Organisationen

Charismatische Persönlichkeiten haben die Chance, bestehende Normen und Strukturen aufzubrechen & dadurch das System zu irritieren. Das beginnt schon beim kleinen Regelbruch: Manchmal muss man, um funktionsfähig zu sein, vom offiziellen Weg abweichen. Die Systemtheorie kennt dafür den Begriff „brauchbare Illegalität“. Kleine Dienstwege sind so ein Beispiel oder auch das bewusste Hinwegsetzen über Arbeitssicherheitsvorschriften oder andere intern erfundene Leitplanken. Die „Helden“ gehen hier in der Regel noch einen Schritt weiter: Sie provozieren und pieksen die Traditionen an. Sie thematisieren ein Tabu, sind flapsig wo andere steif sind, verhalten sich auf den ersten Blick unangemessen bis unerhört – und wissen doch ganz genau, wo die Graubereiche verlaufen. Ihre Macht speist sich aus Beziehungen und dem Wissen über die Vorlieben relevanter Player. Und ihr Charisma hilft ihnen dabei, dies zu erlangen. Ob sie über ihr eigenes Fortkommen hinaus wirken, kannst du leicht beobachten: Wird das Verhalten erfolgreich kopiert? Lockern sich Machtgefüge, Vorschriften und der Ton untereinander? Brauchen auch andere allmählich weniger Mut?